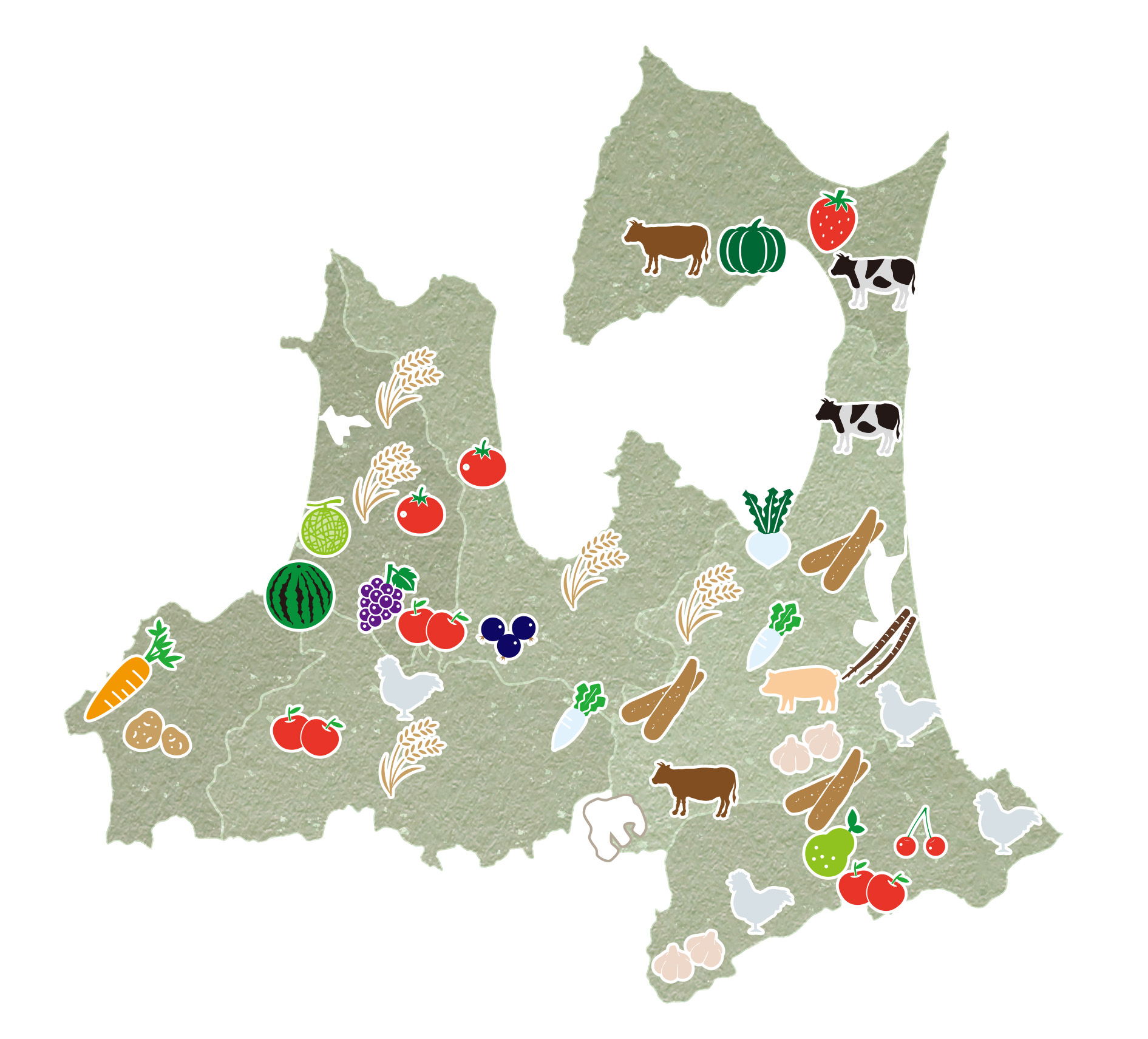

青森県は、三方を海に囲まれ、県の中央部に位置する奥羽山脈が県内を二分しているなど、海域や地形が複雑なことから、同地域によって気候が大きく異なります。

日本海側の津軽地域は豪雪地帯ではあるものの、日本海を北上する温暖な對馬暖流のおかげで夏は温暖。

世界自然遺産の白神山地や八甲田連峰、岩木山から流れる清らかな水が大地を潤し、米やりんごなど、多くの実りをもたらしています。

太平洋側の県南地域は、冷たく湿った偏東風(やませ)の影響で夏季冷涼であることから、ながいもやごぼうといった野菜の大産地となっています。

その他にも、地域特性を生かした多様な農産物が県内各地で生産されています。

青森県経済の中での位置付け

- 青森県の全産業の就業人口に占める農林漁業人口の割合は11.1%と全国平均の3.4%に比べ高い水準となっています。

- 令和5年の本県の農業産出額は3,466億円で、全国で第7位、東北で第1位(20年連続)となっています。

- また、各品目がバランスよく生産されているのも特徴の一つです。

農業産出額

| 年 | 金額(億円) |

|---|---|

| 平成25年 | 2,835 |

| 平成26年 | 2,879 |

| 平成27年 | 3,068 |

| 平成28年 | 3,221 |

| 平成29年 | 3,103 |

| 平成30年 | 3,222 |

| 令和元年 | 3,138 |

| 令和2年 | 3,262 |

| 令和3年 | 3,277 |

| 令和4年 | 3,168 |

| 令和5年 | 3,466 |

出典:生産農業所得統計

農業産出額構成比(令和5年)

出典:生産農業所得統計

全国上位に位置する食料自給率

青森県の食料自給率は、カロリーベース、生産額ベースともに全国上位に位置しており、日本の食を支える国内有数の食料供給県となっています。

カロリーベース(全国38%)

| 順位 | 都道府県名 | 概算値(%) |

|---|---|---|

| 1 | 北海道 | 217 |

| 2 | 秋田 | 200 |

| 3 | 山形 | 143 |

| 4 | 青森 | 125 |

| 5 | 新潟 | 111 |

生産額ベース(全国66%)

| 順位 | 都道府県名 | 概算値(%) |

|---|---|---|

| 1 | 宮崎 | 302 |

| 2 | 鹿児島 | 283 |

| 3 | 青森 | 250 |

| 4 | 北海道 | 217 |

| 5 | 岩手 | 216 |

出典:「食料需給表」、「作物統計」、「生産農業所得統計」等を基に農林水産省で試算(令和2年度確定値)

農林水産業の生産概要

- 県内では、米や、全国の生産量の約6割を占めるりんご、全国一の生産量を誇るにんにく、ごぼうなどの野菜のほか、様々な畜産物などの生産が行われ、多様な農業が各地で展開されています。

- 農業産出額は、果実、畜産物、野菜、米の順で多く、果実は全国第1位、野菜は東北一です。

農産物(令和3年)

| 区分 | 作付面積 (ha) |

生産量 (t) |

産出額 (億円) |

|---|---|---|---|

| 米 | 41,700 | 256,900 | 389 |

| りんご | 20,400 | 415,700 | 1,027 |

| 特産果樹 | – | – | 67 |

| 野菜 | 14,943 | 394,225 | 753 |

| 花き | 82 | 13,728 (千本、千鉢) |

17 |

| 工芸作物 | – | – | 31 |

| その他 | – | – | 46 |

| 計 | 2,330 |

出典:農林水産省統計より作成、花きは県農産園芸課

※野菜(いも類含む)の作付面積、生産量は主要26品目

※花きの生産量は出荷量

畜産物(令和4年2月1日現在)

| 区分 | 飼養頭羽数 | 産出額(3年) (億円) |

|---|---|---|

| 乳用牛 | 12,200頭 | 88 |

| 肉用牛 | 54,600頭 | 161 |

| 豚 | 358,600頭 | 221 |

| 鶏 | 4,650千羽(採卵鶏:成鶏めす) 8,058千羽(ブロイラー) |

450 |

| その他 | – | 27 |

| 計 | – | 947 |

出典:畜産統計、生産農業所得統計

農産物の全国ランキング

| 項目 | 県順位 | 調査時点 | |

|---|---|---|---|

| 1 | りんごの収穫量 | 第1位 | 令和5年 |

| 2 | にんにくの収穫量 | 第1位 | 令和5年 |

| 3 | ごぼうの収穫量 | 第1位 | 令和5年 |

| 4 | 採卵鶏1戸当たりの飼養羽数 | 第1位 | 令和6年2月1日 |

| 5 | 豚の1戸当たりの飼養頭数 | 第2位 | 令和6年2月1日 |

| 6 | ながいもの収穫量 | 第2位 | 令和5年 |

| 7 | 西洋なしの収穫量 | 第3位 | 令和5年 |

| 8 | だいこんの収穫量 | 第3位 | 令和5年 |

| 9 | かぶの収穫量 | 第3位 | 令和5年 |

| 10 | にんじんの収穫量 | 第4位 | 令和5年 |

出典:野菜生産出荷統計、畜産統計

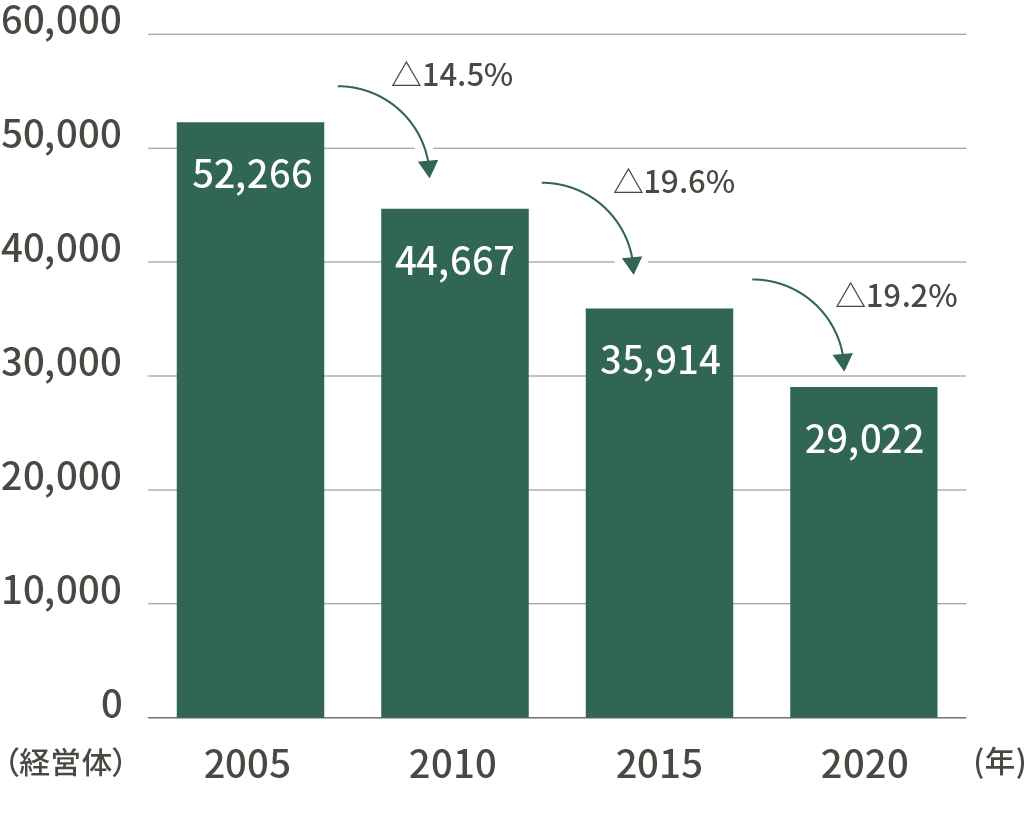

農業の担い手

- 令和2年の農業経営体数は29,022経営体で、平成27年と比べ6,892経営体(19.2%)減少しています。

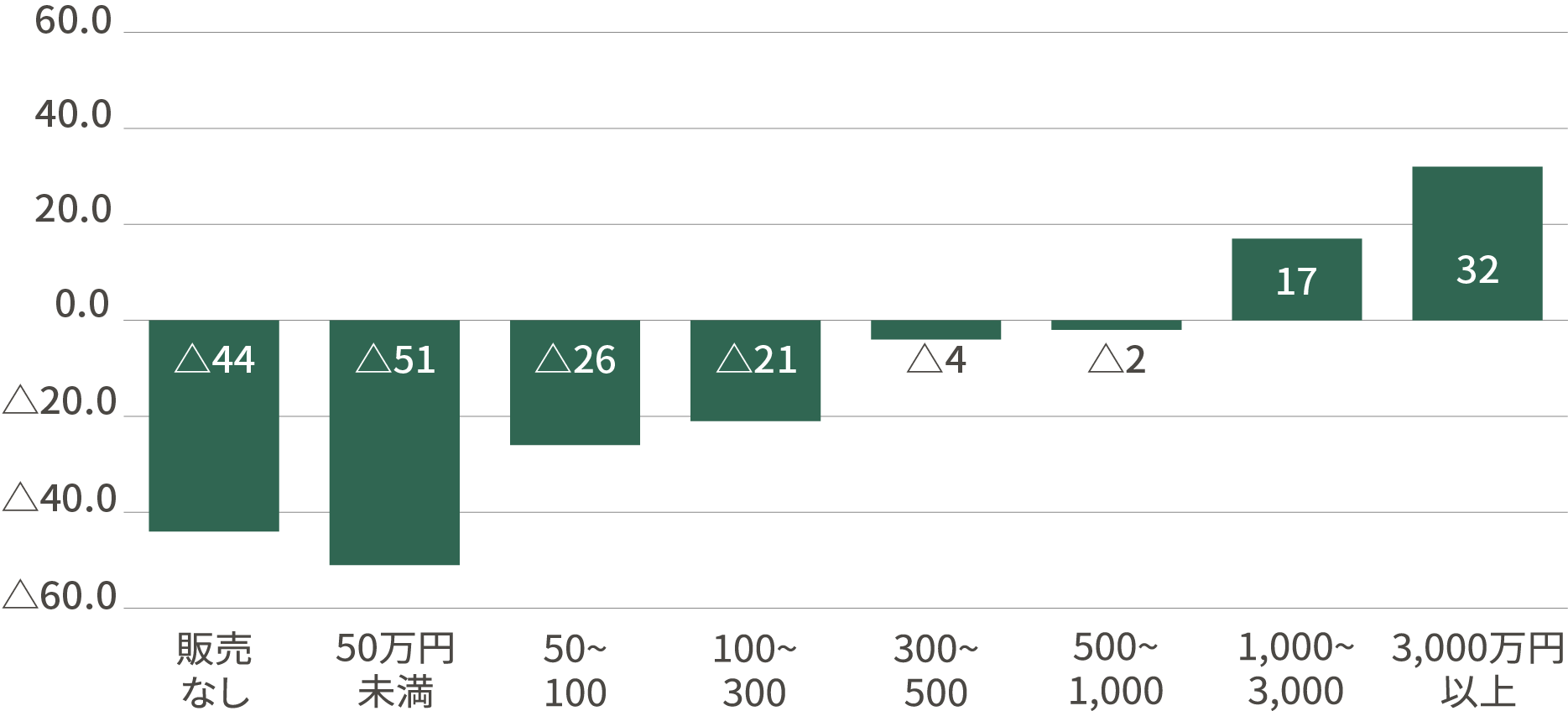

- 一方、株式会社や合同会社といった法人経営体が増加しているほか、経営耕地面積では20ha以上、販売金額では1,000万円以上の経営体は増加しています。

- また、基幹的農業従事者数は48,083人で、平均年齢は65.4歳となっています。高齢化が進行する中で、本県の平均年齢は、全国平均の67.8歳を約3歳下回り、都道府県別では北海道に次いで2番目に低くなっています。

農業経営体数の推移

出典:農林業センサス

農業経営体の構成

| 区分 | 農業 経営体 |

|||

|---|---|---|---|---|

| 個人 経営体 |

団体 経営体 |

|||

| うち法人 | ||||

| 令和2年 | 29,022 | 28,232 | 790 | 646 |

| 平成27年 | 35,914 | 35,037 | 877 | 524 |

| 増減数 | △6,892 | △6,805 | △87 | 122 |

| 増減率(%) | △19.2% | △19.4% | △9.9% | 23.3% |

出典:農林業センサス

経営耕地面積規模別農業経営体数の増減率

(平成27年→令和2年)

出典:農林業センサス

農産物販売金額規模別農業経営体数の増減率

(平成27年→令和2年)

出典:農林業センサス

新規就農者の状況

- 令和6年度の新規就農者数は、昭和63年度の調査実施以降最多の310人となりました。

- 就農形態別の内訳は、独立自営就農者が96人、農業法人就職者が176人、経営参加が10人、その他・不明が28人です。

- 営農類型別では、果樹や露地野菜が多いほか、雇用就農においては、畜産や施設野菜が多くなっています。

青森県における年度別・就農形態別の新規就農者数(単位:人)

| 就農形態 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 過去5年平均 R元~R5(A) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 独立自営 | 132 | 153 | 131 | 115 | 105 | 106 | 88 | 100 | 118 | 96 | 103 |

| 法人就職 | 59 | 39 | 88 | 94 | 110 | 157 | 130 | 109 | 129 | 176 | 127 |

| 経営参加 | 20 | 8 | 15 | 12 | 30 | 11 | 16 | 10 | 9 | 10 | 15 |

| その他・不明 | 52 | 46 | 43 | 35 | 47 | 29 | 31 | 38 | 30 | 28 | 35 |

| 計 | 263 | 246 | 277 | 256 | 292 | 303 | 265 | 257 | 286 | 310 | 281 |

青森県農林水産部構造政策課調べ

独立自営就農者

推移(単位:人)

営農類型別の推移(単位:人)

農業法人就職者

推移(単位:人)

営農類型別の推移(単位:人)